겨울환상

서울독립영화제2019 (제45회)

독립영화 아카이브전

김소영 | 1984 | Fiction | Color | DCP | 12min

SYNOPSIS

겨울 공화국의 여성 노동자, 강을 건넌다.

공무도하가를 부른다.

실험적 몽타주가 역사의 앞과 뒤를 잇는다.

DIRECTOR

김소영

2000 <거류>

STAFF

연출 김소영

촬영 장현수

주제가 김성녀

출연 김선희, 이용배, 김선미, 최성식

PROGRAM NOTE

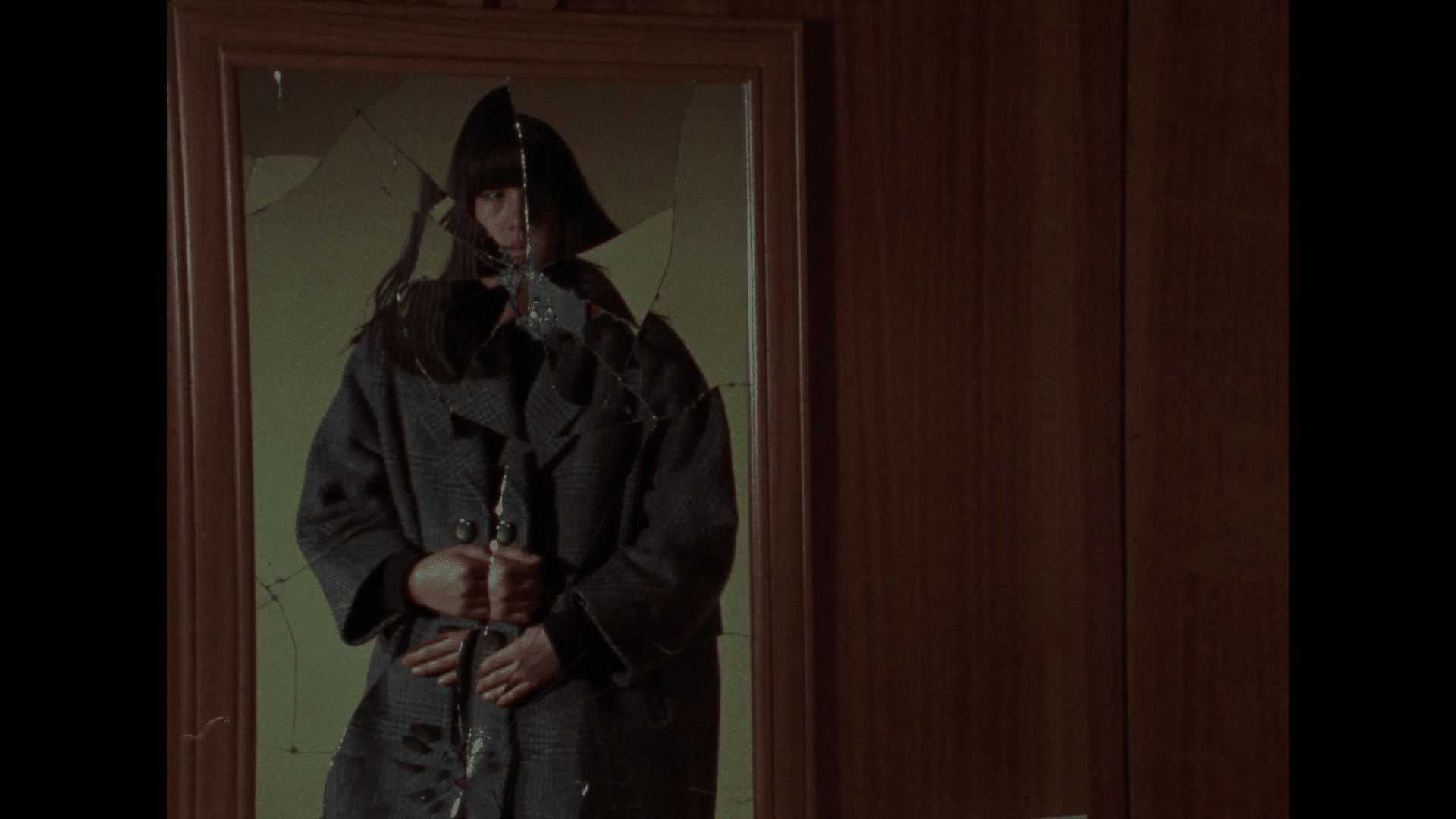

환상(幻想), ‘현실적인 기초나 가능성이 없는 헛된 생각이나 공상.’ <겨울幻想>(1984)은 망상과도 같은 세계와 얼어붙은 겨울의 한때가 딱 맞붙어 있는 모양새다. 영화의 환상에 관해서부터 말해보자. 도입 시퀀스가 적절한 예가 될 것 같다. 클로즈업으로 여자의 두 눈이 보이고 이어서 메마른 겨울 숲의 전경이 붙어 있다. 여자의 시선에서 바라본 풍경일까 싶었으나 이내 그 환상은 산산조각이 난다. 여자는 빈손으로 총을 겨누는 듯한 자세를 취해 보이고 총소리가 사운드로만 들려오더니 어찌 된 일인지 거울이 깨져버렸다. 깨진 거울 너머로 앞선 봤던 메마른 겨울 숲의 전경이 이어지며 영화는 시작을 알린다. 여자의 눈에 보이는 것, 여자의 눈앞에 있는 것은 아무런 설명 없이 어긋나 있다. 상관없다. 두 세계는 여자의 환상 안에서 얼마든 월경(越境)하고 이어질 테니. 환상과 현실이 루프를 거듭한다.

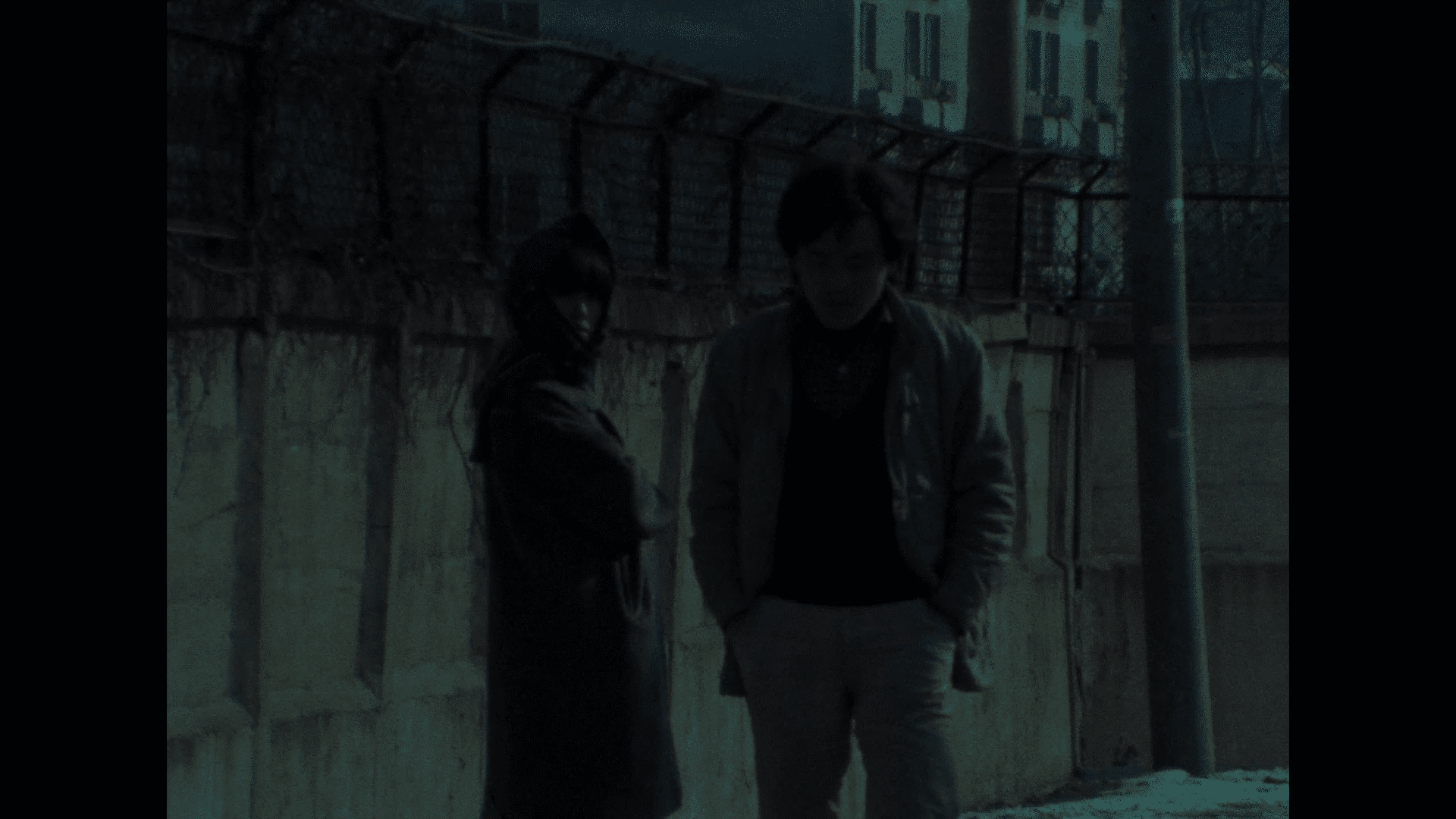

그녀의 환상을 지배하는 주요한 서사적 모티프는 고대 서정시가 <공무도하가>. 물에 빠진 남편을 보고 함께 물에 뛰어든 아내. 이들을 목격한 뱃사공이 자신의 아내에게 이를 전하자 아내가 죽은 자들을 안타까워하며 불렀다는 진혼의 노래. 이 서사적 틀과 이 노래의 애상의 기운이 <겨울幻想>의 주인공 여자의 환상을 지배한다. 이때 여자의 환상에서는 <공무도하가>의 재현만이 일어나는 것이 아니라 물에 빠져 죽은 사내가 주인공 여성의 심상과 현실에 불쑥불쑥 출몰하고 파고들고 어른대는 식으로 확장된다. 그는 도대체 누구인가. 주인공 여성과 같은 처지의 노동자, 노동 운동에 뛰어들었을 당대의 투사, 어쩌면 주인공의 연정의 대상이었을지도 모를 사내. 우리는 곧 영화에서 그의 하관식을 지켜보게 될 것이다. ‘너의 죽음으로 마침내/되살아나는 우리들/그러나 겨울 共和國/봄은 아직도 멀기만 한데.’ 그의 묘비명. 이 영화의 환상과 붙어 있는 겨울은 얼어붙은 강, 설원, 앙상하고 메마른 숲으로 대변되는 영화의 계절적 배경뿐 아니라 ‘겨울 공화국’이라는 표현대로 엄혹한 시대의 차가운 은유이기도 하다.

동시에 <겨울환상>은 여성 주인공의 심리 드라마, 원초적 욕망을 향한 관심을 벼려간다. 이를테면 여자가 다시 환상으로 빠져들기 직전, 그녀는 제 방에 누워 스스로 윗옷을 걷어 올린다. 일종의 자위적 성애로 보이는 장면으로 이어지는 환상 신과 같이 놓고 본다면 성과 환상의 에로틱한 교접, 성애에 이은 몽정 같은 환상 신처럼 느껴진다. 또한 주인공 여성의 환상에 등장하는 어린 소녀는 주인공의 과거이자 분신처럼 보이는 것이다. 그들이 환상 세계에서 서로를 응시할 때 그것은 물리적 시간성을 순식간에 뛰어넘는 영화적 방식이다. 그런 여자와 소녀가 결말에 이르러 하나의 프레임에 동시에 등장한다. 그들 앞에는 겨울의 차가운 강이 흐른다. 아주 오랫동안 죽음이 어른댔을 강을 바라보며 영화는 그곳에 멈춰 섰다. <겨울幻想>은 감독 김소영의 한국영화아카데미 졸업 영화로 실험적 방식으로 내러티브를 만들어가는 김소영 영화의 출발점이기도 하다. 일상적인 것과 추상적이고 환상적인 것을 느닷없이 붙임으로써 얻는 김소영 영화의 급진성과 실험성은 이미 이때부터 시작됐다.

정지혜 영화평론가